スクールメンター便り(2025年3月)

New

★スクールメンターについて

本校では生徒の皆さんが心身共に健康であることを願っております。本校の卒業生で、生徒の皆さんと年齢も近く、より身近で相談しやすい存在として、岡山大学教育学部養護教育課程で学ぶ清瀬依美璃さんをスクールメンターとして認定しております。 進路に関すること、学校生活に関すること、心身に関すること等々、気軽にオンラインで対話、相談することができます。本校の会員でご希望の方は、遠慮なくスクールライン等でご連絡ください。

清瀬先生のスクールメンター便りをお届けします。

「部活と勉強、つながっている?」

本校スクールメンター岡山大学教育学部2年生の清瀬依美璃さんからメンター便りが届いています。

岡山大学教育学部 清瀬先生

「部活と勉強、つながっている?」

3年生は高校受験、大学受験真っ只中。1.2年生も先輩たちの頑張る背中をみて次は自分だとドキドキしますよね。

今回は、そんな1.2年生に向けて「部活動と勉強」をテーマに書いてみようと思います。

- 「文武両道」という言葉、

- 「勉強も部活も、どっちも完璧にこなすこと」

- 「成績も良くて、スポーツもできる人」

といったイメージがあるかもしれません。でも、実際に両立を目指したことがある人なら、そう簡単じゃないことを知っているはずです。

部活が忙しくなれば勉強の時間が減るし、テスト前になれば部活との両立が大変になる。どちらも全力でやろうとすると、どこかでバランスが崩れてしまうこともあります。

では、「文武両道」って結局、どういうことなんでしょう?

江戸時代初期の陽明学者である中江藤樹は『翁問答』の中でこう説いています。【文と武は元来一徳であって、分かつことができない。したがって、武なき文、文なき武は共に真実の文ではなく、武でもない。】

つまり、勉強と部活動は切り離せるものではなく、お互いに影響しあっているということです。

私自身、中学ではバレーボール、高校ではソフトテニスをしていました。特別な成果を残せたわけではないけれど、当時は本気で打ち込んでいました。練習で疲れて課題をやらずに寝てしまったこともありました。それでも振り返ると、部活で培った粘り強さや課題解決力は、確実に勉強にもつながっていたと感じます。

例えば、部活の練習は、ただ繰り返すだけではうまくならない。思うように動けなかったり、同じミスを何度もしたりするとき、「どうすればできるようになるか?」を考えて試行錯誤しながら続ける。この経験は、勉強にもそのまま活かせます。実際、私は数学が苦手だったのですが、共通テストの問題が解けずに悩んだとき、とにかく基礎を固めるしかないと思い、センター試験の過去問を15年分解きました。すぐに結果が出るわけではないけれど、地道に積み重ねることで、少しずつ分かる問題が増えたように感じました。この泥臭く積み重ねる感覚は、部活の練習で得たものでした。

また、試合でのプレッシャーを経験した人は、試験本番にも強くなります。試合前、「ミスしたらどうしよう」「本番で実力を出せるかな」と不安になることがある。でも、何度も経験を重ねるうちに、「緊張していてもやるべきことをやる」ことができるようになっていく。試験も同じで、本番で実力を発揮するためには、平常心を保つことが大事。そう考えると、部活での試合の経験も無駄じゃないと気づきます。

そして、部活を引退した後、多くの先輩たちが「勉強に使える時間が増えたら、成績が一気に伸びた」と言います。もちろん、時間が増えたことも理由の一つですが、それだけじゃありません。部活を通して、「努力を継続する力」や「壁にぶつかっても粘る力」をすでに身につけていたからこそ、勉強でも踏ん張れるようになったんだと思います。

だからこそ、「文武両道」は、どちらも完璧にやることじゃなくて、「部活で得たものを勉強にも活かすこと」。アニメや漫画で出てくるような完璧な人だけの言葉ではありません。

とはいえ、実際に「部活も勉強も両立しよう」と思っても、どんな目標を立てればいいのか迷うこともありますよね。そんなときは一緒に考えましょう!お手伝いします!

スクールメンター便り(2024年12月)

AI時代を生きる生徒たちに・・・

岡山大学教育学部 清瀬先生

「AIの導入によって、日本の労働人口の49%の仕事が10-20年以内になくなる」。

と予測されてから、7年が経ちました。

2年前にChatGPTが公開され、生成AIは世界中に広がりました。その便利さと可能性から、多くの分野での活用が進む一方で、教育現場では賛否両論が存在しています。今年12月20日には、文部科学省から「生成AIの利活用に関するガイドライン[生成AIの利用について文部科学省]

(https://www.mext.go.jp/a_menu/other/

mext_02412.html)」

が改訂され、さらに注目が集まっています。

私の通う大学でも、生成AIの扱い方は授業によって異なります。ある授業では「生成AIの使用は禁止(単位が取れない)」とされる一方で、英語の授業では生成AIを活用して文章を作成し、それを添削する課題が出されています。このように、生成AIをめぐる対応はさまざまであり、その使い方が私たちの学び方にどのような影響を与えるかが問われています。

特に教育現場では、生成AIを使用することで「考える力を失う」という懸念がある一方で、適切に活用すれば「学びを深めることができる」という期待も高まっています。だからこそ、今の時代を生きる私たちは、生成AIを「どう使うべきか」を真剣に考える必要があります。

人間の仕事の多くがAIができるようになるこれからの時代に求められる力とは何でしょうか?

- ・「答えを教えて」と質問し回答欄に写すAさん

- ・自分なりの答えを「どう思う?」と質問し、考えるBさん

この違いが積み重なるとどうなるでしょうか?AさんはAIなしでは宿題をこなすことが難しくなりますが、BさんはAIを活用しながらも、自分の力で答えを導き出す力を育てています。

これからの時代に求められるのは、Bさんのように「AIを活用して、自分の考えを広げる力」です。

もし私が高校生のころに生成AIを使う機会があったとしたら、どのように活用し、何を学べばよかったのでしょうか?その時の自分にアドバイスをするとしたらこんな使い方を紹介しようと思います。

【参考】[指定校実践事例・動画|リーディングDXスクール]

(https://leadingdxschool.mext.go.jp/

achieve/ai/)

【プロンプト(質問)例】

- 英語 自由英作文

- 「この文章の添削が必要な箇所と間違いである理由を教えてください。英検○級レベルの単語を使用してください」

- 探究・推薦入試など

- 「この考えに対して批判に意見してください」由英作文

- 学習の理解度を確かめる・

自分の考えを深める - 「○○について私に質問してください」

「AIに仕事をとられる」と恐れて目の敵にする世の中ではなくAIがきっかけになり、人間の可能性がさらに広がる世の中になるといいですね。

2025年もよろしくお願いします。

スクールメンター清瀬依美璃

スクールメンター便り(2024年11月)

「誘惑との付き合い方」

岡山大学教育学部 清瀬先生

「誘惑との付き合い方」

そろそろこたつを出したい季節ですね。ぬくぬくと温かくて居心地のいい場所があると、ついついそこでダラダラしてしまいがちですよね。そんな誘惑が身近にあると、勉強への集中が難しくなるものです。

私自身も、やらなければいけない課題があるのについついスマホを触ってしまうことがあります。「ちょっとだけ…」と思って始めたゲームやSNSが、気づけば3時間、なんてことも。

さて、誘惑とどう向き合えばいいのでしょうか?実は、完全に誘惑を断ち切るのは難しいことです。だからこそ、誘惑とうまく「付き合う」方法を見つけることが大切です。

- 1. 自分の「動機」を思い出そう

- 前回お話しした「動機づけ」の話、覚えていますか?「どうして自分が勉強しているのか」を、ちょっと自分に問いかけてみてください。大きな夢や目標じゃなくていいんです。もっとリアルで、今の自分に合った理由を見つければいいんです。

たとえば、こんな感じ。

- -「ここで踏ん張れば、次の模試で少しは自信が持てるかもしれない」

- -「やらなかったら、あの問題を見たときに焦る未来の自分がかわいそうかも」

- -「これを覚えれば、次のテストで1問でも多く正解できそう」

勉強に大きな意味を見出すのが難しいときは、「ちょっとだけ先の、自分が楽になるため」でもいいんです。目の前の小さなゴールを考えると、なんだかちょっと気が楽になりませんか?

- 2. やる気を引き出す仕組みをつくる

- 「誘惑に勝つ」よりも、「誘惑を管理する」ことを意識してみましょう。

たとえば…

- - ご褒美ルールをつくる

- 「単語を10個覚えたら3分だけSNSを見てもいい」「問題が1つ終わったらお菓子を1つ食べる」など、小さな楽しみを設定してみましょう。

- - スマホアプリを活用する

- 私が受験期に使っていたのは、「スマホをやめると魚が育つ」というアプリや「Studyplus」。誰かに見られている感覚が、いいプレッシャーになりました。

- 3.「今」を少しだけ頑張る

- 誘惑に負けちゃったとき、未来のことを考えすぎると逆にしんどくなること、ありますよね?

- 「もう2時間も無駄にしてしまった…今日はダメだ」って自己嫌悪に陥ったり、

- 「3時6分って中途半端だから3時半から本気出そう」と言い訳して先延ばししちゃったり…。

- 私もそういうタイプだから、気持ちがすごくわかります。完璧を求めれば求めるほど、「やれなかった自分」が苦しくなって、ますます動けなくなっちゃうんですよね。

- でも、そんなときこそ「今できること」に目を向けるのが大切です。

たとえば…

- -「とりあえず次の10分だけやってみよう」

- -「この1問だけ解いてみよう」

- -「今の自分にできる最小限のことをやろう」

この「少しだけ」の積み重ねが、実は大きな力になります。できたら「今日はこれだけ進められた!」と自分を褒めてあげる。これが次のやる気につながります。

受験勉強は何カ月も続く長期戦です。今はこんなことを言っている私も誘惑に負けることも多いです。

時にはうまくいかない日があって当然です。だからこそ、「全部完璧に」じゃなくて、「少しだけ前に進む」ことを意識してみてください。今日の努力は、きっと明日の自分を助けてくれます。

一緒に少しずつ頑張っていきましょうね!

スクールメンター便り(2024年9月)

なぜ勉強するの?

岡山大学教育学部 清瀬先生

なぜ勉強するの?

夏休みも終わり、文化祭も近づいてきましたね。

さて、「勉強する意味は?なんの役に立つの?」と考えたことはないですか?

私もよくそう思っていました。

教育学部の授業でこんなことを勉強しました。

動機づけ、つまりモチベーションには「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」があるんです。「内発的動機づけ」というのは、「勉強が楽しい」「もっと知りたい!」と思って学ぶことです。例えば、好きなアニメのキャラクターが何を考えているのか知りたくて、そのキャラクターの背景を調べるのも勉強の一つです。自分の興味や関心から自然と湧き上がる「知りたい!」という気持ちは、勉強を続ける原動力になります。

一方で、「外発的動機づけ」というのは、「テストでいい点を取りたい」「おうちの人に褒められたい」といった外部からのプレッシャーや期待によって勉強することです。これは悪いことではありませんが、持続的にやる気を保つにはちょっと難しいかもしれません。

「じゃあ内発的動機付けにすればいいじゃん!勉強を好きになろう」なんて難しいですよね。 そこで、教育学部で学んだことの一つに「同一化的調整」という考え方があります。これは「役に立つから勉強する」という動機づけの一つで、実は内発的動機づけと同じくらい、勉強を続ける上で強い力を持っています。

例えば、数学が得意ではないけれど、「数学を勉強したら論理的な思考力や問題解決力がつくし、将来なりたい仕事をするときに役に立つ」と思って勉強する場合がこれに当たります。このような考え方は、学習に対する粘り強さを育てる助けになるんです。また、学年が上がるにつれて、内発的な興味が少しずつ減ってしまうことがありますが、この「役に立つ」という視点は、長い間続けるための大きなモチベーションになることが多いです。

この「○○の役に立つ」を探すためには、進路選択が大きく影響します。将来の目標がはっきりすると、今やっている勉強がどう役立つかが見えてきます。だからこそ、自分の進路について考えることが大切です。

そこで、9月には「進路選択セミナー~納得できる進路選択~」を開催します。勉強の意味を見つけ、やる気を引き出すために、ぜひご参加ください

スクールメンター便り(2024年7月)

★スクールメンターって何?

岡山大学教育学部 清瀬先生

こんにちは!学研CAIスクール徳島本部校のスクールメンター清瀬依美璃です。

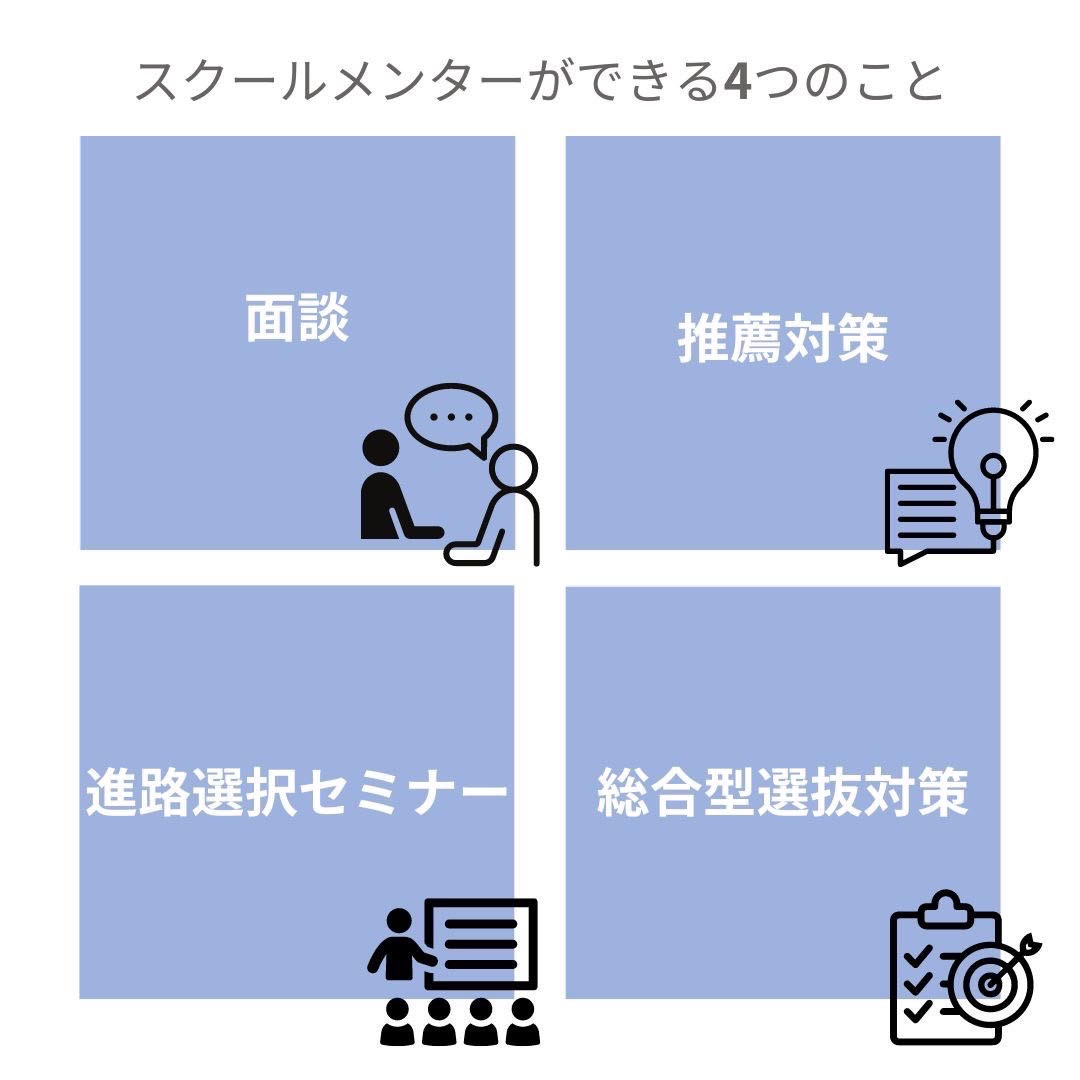

今回は、「スクールメンターって何?」という疑問にお答えするために、私の活動内容をご紹介します!

- 【面 談】

- 中学1年生から高校3年生を対象に学校生活のことや進路のこと、自己分析のお手伝いを行っています。

- 【推薦対策】

- 推薦入試を目指す生徒に対して、志望理由書の書き方、添削、面接対策などを行います。生徒の強みを引き出し、採点者の記憶に残るような「自分にしか書けない志望理由書」を作成するお手伝いをします。また、面接対策では、自己分析をもとに自信を持って受け答えができるよう、練習を通じて自信を磨きます。

- 【総合型選抜対策】

- 総合型選抜で合格した経験を活かし、年間計画や月間計画の作成、計画の進捗確認、志望理由書や面接対策を行います。総合型選抜は多面的な評価が求められるため、計画的に準備を進めることが重要です。生徒が計画通りに進められるようサポートし、必要な修正や反省を一緒に考えます。

- 【進路選択セミナー】

- 昨年度は総合型選抜についての講演会を実施しました。今年度は進路選択についての講演会を予定しています。講演会では、私が実際に経験したことや失敗したことなどお伝え出来たらいいなと思い、準備中なのでぜひお越しください!

メンターは、年齢が近く皆さんにとってちょっと身近な存在だと思っています。ぜひ「大学生ってどんな生活しているの?」など、将来の自分の姿に重ね合わせて質問してみてくださいね!

これからも皆さんと一緒に成長し、夢や目標に向かって進んでいくための力になりたいと思っています。よろしくお願いします!

スクールメンター便り(2024年6月)

★自習室でも30秒でできるストレッチ!

岡山大学教育学部 清瀬先生

こんにちは!暑い日が続いていますが、皆さん元気に過ごしていますか? 長時間の勉強で体が固まってしまうことが多いかと思いますが、そんな時こそストレッチでリフレッシュしてみましょう! 今日は、自習室でも30秒でできるストレッチをいくつかご紹介します。

- ①背中のストレッチ

両手を組んで前へ伸ばし、おへそをのぞきこむようにして背中を丸める - ②首のストレッチ

まっすぐ前を見て右手で左肩をおさえる 肩をおさえながらゆっくりと頭を右に傾ける反対側も同じように行う - ③腰のストレッチ

腰を伸ばして、からだを後にひねり、背もたれをつかむ

厚生労働省によると、短時間のストレッチでも心身のリフレッシュにつながり、筋肉の緊張を緩め、座りっぱなしの疲労やストレスを軽減する効果があるとされています 。また、脳に十分な血液が送られることで集中力アップも期待できますよ。松前先生にも実際にこのストレッチを試してもらいました!